「リーディング力をつけるには精読のトレーニングが必要らしいけど、ちょうどいい参考書が見つからない…」

このような悩みをもつ初心者は少なくないはず。

精読トレーニングには、自分のレベルよりもちょっとだけ上の英文がのっている参考書を使うのが鉄則です。

でも初心者のうちって、なかなかちょうどいいテキストがないんですよね。

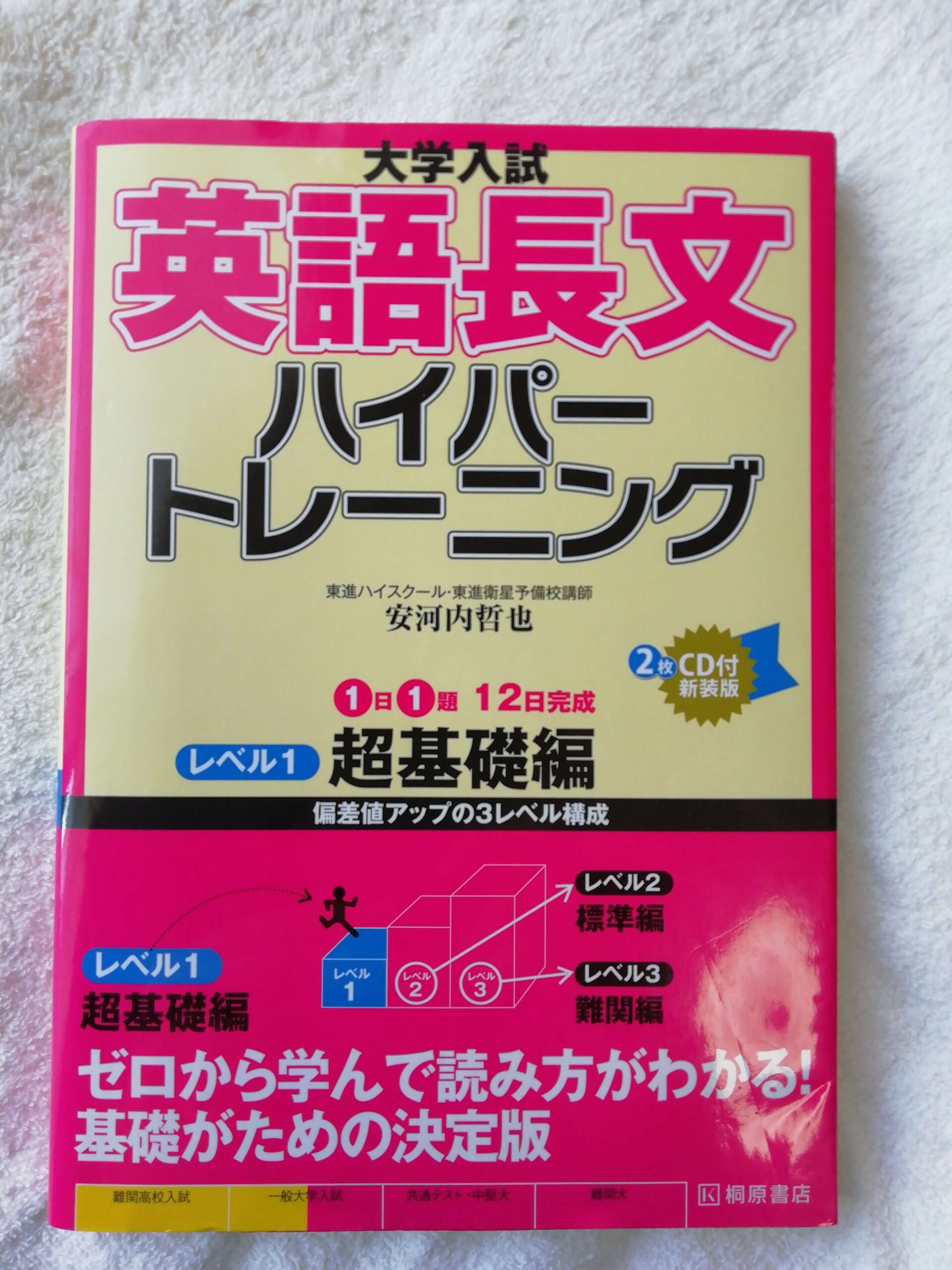

そこでおすすめしたいのが、受験生用の定番参考書『英語長文ハイパートレーニング』シリーズ。基礎レベルの長文読解を学習したいひとには、これの超基礎編がおすすめです。

この記事ではその理由と、この教材の使い方をくわしく解説します。

初心者の精読トレーニングに『英語長文ハイパートレーニング』がおすすめな理由

初心者レベルの学習者が精読トレーニングをする場合、『英語長文ハイパートレーニング』を使うのが最適です。

東進ハイスクールの講師・安河内哲也が書いた、高校生向けの定番参考書。こういう良書は、学生が以外が使ってもすごい効果が発動します。

なぜこれおすすめなのか?おもな理由は以下の3つ。

1. 初歩的な英文からスタートしてくれる

2. 解説が視覚的で圧倒的にわかりやすい

3, 音声がついている

1. 初歩的な英文からスタートしてくれる

「英語長文ハイパートレーニング」シリーズには3つの本があります

・超基礎編

・標準編

・難関編

超基礎編があるのが嬉しいところ。

精読トレーニングの参考書って、ふつうは標準以上のレベルになってしまうんですよね。

初心者の段階から取り組める超基礎編の存在は貴重です。

2. 解説が視覚的で圧倒的にわかりやすい

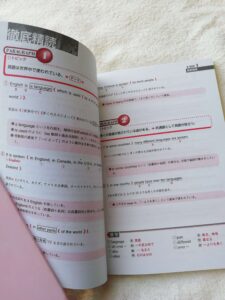

この参考書の最大の長所は、解説のわかりやすさにあります。

問題文は約50ページ。それに対して解説は約150ページ。これだけの分量をついやして、1文1文を丁寧に解説してくれます。

しかも語の修飾関係や文章の構造を図解してくれるタイプ。ここが素晴らしいんです。

文章だけで説明するタイプの参考書も多いですが、それだと理解が大変なんですよね。英語力だけでなく国語力を要求されますし。

たとえば初心者用の参考書では「ポレポレ」シリーズも評価が高いです。でもポレポレは解説が難しすぎるんです。あれを使える学生は「国語力が」高いと思う。

初心者のうちは、本書のようにビジュアル的に構文読解を導いてくれる参考書のほうがおすすめです。

初心者が使うべきは、図解で構文解析してくれるタイプの参考書

3. 音声がついている

第二言語習得研究で明らかにされたのはインプットの重要性です。

インプットというと「読むこと」を思い浮かべがちですが、「聞くこと」も立派なインプットになります。

しかしそれには条件があって、「理解できる英文を」大量に聞かないと力は伸びません。

そこで本書が使えます。長文読解の学習ですでに消化した英文を聞くことで、リスニングを中心とした英語力全体が伸びていきます。

もちろん音読とシャドーイングにも使えます。なおそのやり方については後述します。

『英語長文ハイパートレーニング』の使い方

では『英語長文ハイパートレーニング』の使い方を解説します。なおこのプロセスは、基本的には他の精読参考書を使う場合でも使えるものです。

1. まずは問題編の長文を一つ読み、可能なら問題も解いてみる。

まずは問題文を読んでいきます。

負担が大きすぎると感じたら問題は解かなくてもオーケー。まずは長文を理解することに専念して、問題は2周目以降に後回しでいいです。

次に解説を読んでいきます。すべてを同じ集中力で読む必要はありません。基本的にざっと確認する感じで進めて、自分が理解できなかった部分だけ熟読します。

構文の構造や語の修飾関係を完璧に理解しましょう。難しいところにはマーキング。ページ下に重要語句が掲載されているので、知らない単語があればそれもマーキングします。

2. 解説を理解したらもう一度問題文を自力で読む

解説を読んで終わりにしないことがポイントです。解説をすべて理解したら、もう一度だけ問題文を自力で読んでいきます。

参考書の最後に、問題文の白文が載っているので、それを使います。

ここで解説を読んで理解した内容が本当に身につきます。重要構文や重要単語にはマーキングしながら読んでもいいでしょう。

3. 音声を使って音読をする

さらに続きがあります。今度は付属音声の出番です。これを使って音読をしていきます。

実は、音読にもモデル音声は不可欠。

まず1回だけ、音声を聞きながら問題文を目で追っていきましょう。

次に音声を聞きながら問題文を音読します。音読は最低5回はおこないます。リーディングの訓練はこれで終わりです。

音読の正しいやり方を解説した記事はこちら↓

4. 音声を使ってシャドーイングに挑戦

リーディングの訓練はステップ3の音読で終わっています。しかしせっかくなので、さらにこの教材を活かして、リスニングの訓練までしてしまうのもおすすめ。

何をするかというと、音声を使ったシャドーイングです。

音読では音声を聞きながら白文を読み、同時に自分で文章を口に出しました。シャドーイングの場合、文章を読まず、音声だけを聞いてそれを口に出して真似していきます。

このトレーニングによって、リスニング力が爆伸びします。

ただし負荷の高いトレーニングなので、無理をする必要はありません。とはいえ、シャドーイングに使うのは、ここまで精読によって理解し、音読によって身体に染み込ませた英文。だからハードルはかなり下がっているはずです。

シャドーイングの正しいやり方を解説した記事はこちら↓

リスニング教材として転用することも可能

一応これで終わりですが、さらに本書を活かすことは可能です。

読解とシャドーイングの終わった音声を、聞き流し用のリスニング教材として活用しましょう。リスニングの多聴はすでに理解している英文を聞くともっとも効果が出ます。

暇な時間に繰り返しリスニングしてみてください。音声に集中する必要はなく、聞き流しでオーケーです。

繰り返しますが、英文読解とシャドーイングですでに理解しきっている英文だから聞き流しで効果が発生します。普通のリスニング訓練をこの方法で行うと効果が出ないので注意。

関連:英語の聞き流しから効果を引き出す方法【多聴こそパワー】

一気にやらなくてOK

英語長文の参考書は、上記のような取り組み方をするのが王道です。

ただし一気にやらなくてもかまいません。体力のある人なら上記の手順を1回の学習でぶっ通しで完了できてしまうかもしれませんが、無理する必要はなし。

学習をいくつかのパートに分割して少しずつ消化していけば、心が折れにくくなります。

たとえば僕なら、長文読解と解説の熟読だけで1日の学習を終えて、音声を使った学習は次の日に回します。1セクションを2日で完了していくイメージです。個人的にはこのペースがおすすめ。

まとめ

以上、『英語長文ハイパートレーニング』の紹介でした。

この記事で解説した精読テキストへの取り組み方は、ほかの参考書にも応用可能。たとえばTOEICとか英検とかの試験勉強にも役立つ方法です。

こういう勉強法を身につけるとその後ずっと使えるので、初期の段階でコツをつかんでおくことをおすすめします。

その他の精読トレーニング用おすすめ教材や、その使い方については、以下の記事を参考にしてみてください↓